«Загадка денисовского человека. Потерянное звено в истории человечества»

Что выяснили ученые благодаря нижней челюсти денисовца

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора

В 2008 году российские археологи обнаружили в Денисовой пещере на Алтае фалангу мизинца. Только спустя два года случайно выяснилось, что кость принадлежала не неандертальцу, а прежде неизвестному виду или подвиду людей. В книге «Загадка денисовского человека. Потерянное звено в истории человечества» (издательство «КоЛибри»), переведенной на русский язык Еленой Морозовой, палеоантрополог Сильвана Кондеми и научный журналист Франсуа Саватье рассказывают, что нам известно о денисовцах и чем они отличаются от современных людей и неандертальцев. Предлагаем вам ознакомиться с фрагментом, посвященным первым останкам денисовца, найденным за пределами Денисовой пещеры.

Будда и денисовец в горах

Открытие главной детали портрета достойно приключенческого фильма. Речь идет о кости, найденной в священной пещере Байшия, в центре Китая, куда тибетские буддисты приходят медитировать. Тибетцы в центре Китая? На самом деле, далеко не ограничиваясь Тибетом, как часто полагают в Европе, тибетская цивилизация распространяется на всем уже упомянутом нами Тибетском плато, обширной степи, которая расположена на высоте примерно 4500 метров над уровнем моря, начинется от Гималаев и уходит в самое сердце Китая. Она заселена в основном китайцами, являющимися этническими тибетцами, а также тюрко-монгольским этносом и этносом хань. Пещера Байшия находится возле города Сяхэ в провинции Ганьсу, что на крайнем северо-востоке Тибетского плато. Монастырь Лабранг, самый значимый центр тибетского буддизма за пределами «автономного Тибета», расположен именно в Сяхэ, следовательно, в самом центре Китая.

Все эти географические и культурные мелочи делают понятным тот факт, что пещера, расположившаяся на высоте 3281 метра над уровнем моря, является также святым местом, куда, согласно тибетскому обычаю, приходят верующие, дабы, уединившись, помолиться. В холодных глубинах пещеры в 1980-е годы некий монах обнаружил половину ископаемой челюсти. Он передал ее «шестому живому Будде Гунг-Тхангу», так что она рисковала превратиться в порошок, используемый для медицинских целей. К счастью, высокопоставленный религиозный чин сохранил кость и отдал ее геологу из университета Ланьчжоу, самого крупного университета провинции Ганьсу.

В июле 2016 Жан-Жак Юблен, в то время сотрудник MPI-EVA, получил от своего коллеги Дунцзюй Чжана из университета Ланьчжоу целую серию фотографий окаменелости, которую палеоантропологи отныне называют «челюстью из Сяхэ». В статье из журнала Pour la science, где Юблен детально рассказал об этом открытии, он подчеркнул:

«Это электронное почтовое отправление стало началом увлекательного сотрудничества с Дунцзюй Чжаном и его коллегой Фаху Чэнь. Кость явно принадлежала не сапиенсу. Она очень массивная, подбородочный выступ отсутствует, а зубы слишком крупные».

К счастью, челюсть из Сяхэ была вмурована в известковую породу, возраст которой, определенный уран-ториевым методом, насчитывает примерно 160 тысяч лет, что, судя по возрасту останков, найденных в Денисовой пещере, относит ее к самому расцвету эпохи денисовцев и к периоду мягкого климата. Но принадлежала ли челюсть денисовцу?

После того, как в IVPP безуспешно пытались извлечь из нее ДНК, команда Дунцзюй Чжана и Жан-Жака Юблена обратилась к другой технике идентификации, основанной на протеинах (структуры рабочих белковых молекул, аминокислотная последовательность которых вписана в ДНК). Протеом — совокупность всех белков клетки — имеет такую же способность идентифицировать вид, как и геном. Протеомный анализ представляет определенное преимущество перед анализом ДНК: некоторые протеины, например входящие в коллаген — один из многокомпонентных элементов, составляющих кожу и кости, — имеют более долгую жизнь, нежели гены. В 2019 году, после того как из челюсти выделили коллаген, Фридо Велькер из университета Копенгагена определил протеиновую структуру. И доказал, что она родственна структуре, закодированной в ДНК ископаемой кости Денисова 3.

Впервые с 2010 года, наконец, идентифицировали еще одну кость денисовца! Ее нашли в самом центре Китая, в 2000 километрах от Денисовой пещеры, следовательно, там, где все окаменелости почти автоматически приписывались H. erectus. Несмотря на полученное подтверждение принадлежности челюсти из Сяхэ денисовцу, сомнения оставались. Как было сказано в главе 4, команда, возглавляемая Дунцзюй Чжаном, отправилась на поиски денисовской ДНК в отложениях пещеры Байшия и нашла ее. В этот раз можно было с уверенностью сказать, что исследователи явились обладателями челюсти, принадлежавшей азиатскому брату неандертальца. Не считая микрофрагментов и найденных крупных зубов в Денисовой пещере, эта окаменелость единственная, чья принадлежность денисовцу никем не оспаривается.

Ужасный снежный денисовец

О чем сообщает нам челюсть денисовца? Ее массивная и мощная морфология сродни останкам, ожидаемо встречающимся у видов среднего плейстоцена: H. erectus, H. heidelbergensis и его неандертальских потомков, а также архаичных сапиенсов и денисовцев.

На самом деле, мощность, длина денисовской челюсти и отсутствие подбородка свидетельствуют об определенном архаизме. В частности, подбородочное отверстие, находящееся на наружной поверхности нижней челюсти и служащее для выхода нервов и кровеносных сосудов, располагается под вторым премоляром, как у H. heidelbergensis, от которого происходят денисовцы.

Неандерталец должен был бы обладать такой же архаичной чертой, тем более что она присутствует у сапиенсов. Но из-за его изолированности, усугубившейся оледенением, в Европе он претерпел сильное генетическое отклонение: у него подбородочное отверстие находится под первым моляром. Позиция отверстия на нижней челюсти денисовца сообщает нам, что, в отличие от неандертальцев, лицо денисовца менее выдается вперед в верткальной плоскости, что сближает его с нашим лицом, так как у H. sapiens подбородок и начало лба находятся в одной плоскости. На этом основании ряд китайских палеоантропологов давно считают, что возникновение вида H. sapiens в Азии вполне возможно.

Однако, как и у неандертальца, у денисовца не развился подбородочный выступ. Он сохранил подбородок, скошенный внутрь, как у H. heidelbergensis. Детальное морфометрическое сравнение, проведенное командой Фаху Ченя и Жан-Жака Юблена, подтверждает, что челюсть Сяхэ по своим основным характеристикам соответствует другим известным челюстям среднего плейстоцена, даже если форма ее зубной дуги имеет больше сходства с дугой неандертальца, нежели H. erectus, и меньше сходства с дугой сапиенса.

160 тысяч лет спустя после смерти денисовца из Сяхэ из его челюсти по-прежнему торчат два моляра. Их морфология вписывается в преемственность азиатских человеческих зубов, начиная с прибытия третьей волны универсальных людей в Евразию. Моляры этой челюсти обладают пятью главными, то есть пятью хорошо развитыми зубными бугорками, и к ним прибавляется еще два дополнительных. Как следствие, поверхность — то есть жевательная поверхность зуба — очень большая. Особенность, уже выявленная на моляре, найденном в Денисовой пещере, эта вторичная отличительная черта денисовца указывает на состав пищи, в основном вегетарианской (денисовец — буддист?), тенденция, выявленная ранее у ряда H. erectus.

Рентгенологические исследования также обнаруживают очень широкие зубные корни. У второго моляра три корня, как и у единственного зуба из Денисовой пещеры. Данная особенность определяющая, ибо она представлена только у 3,5 процента не азиатских сапиенсов, но у 40 процентов китайцев и американских индейцев.

Палеоантрополог Сара Бейли из Нью-Йорского университета считает три корня второго моляра особенностью именно денисовцев, приобретенной азиатскими сапиенсами через метисацию с денисовцами.

Какому типу фоторобота соответствует челюсть из Сяхэ? Мы видим портрет человека с мощной челюстью, полной внушительного размера зубов, со скошенным назад подбородком и с лицом практически без прогнатизма, то есть лоб и подбородок, по сути, находятся на одной вертикали, в отличие от лица неандертальца.

Можем ли мы на основании имеющихся у нас данных определить и другие черты внешнего облика денисовца? Да, так как он происходит от H. heidelbergensis, мы ожидаем, что объем его черепной коробки по меньшей мере так же велик, как и у его предшественника. Его мозг продолжал эволюционировать, поэтому внутренний объем черепа денисовца вполне возможно сравнить с объемами неандертальца и сапиенса, варьирующихся — берем достаточно широкие рамки — между 1100 и 1800 кубических сантиметров, в пределах спектра, среднее значение которого равно 1350 кубических сантиметров.

Короче говоря, мы имеем дело с человеком с мощной челюстью, откуда растут крупные зубы, и — вполне вероятно — с большой головой, что не удивительно при такой массивной челюсти. Далее, составляя наш портрет, мы можем только догадываться: поскольку челюсть выглядит примитивно, лицо, без сомнения, выглядело так же. Разумно было бы предположить наличие массивных надбровных валиков, черты, присущей всем видам гоминидов, за исключением H. sapiens. Поскольку мышцы, присоединяющие челюсти, очень сильные, они напоминают нам о неандертальце, также обладавшем мощными височными мышцами, сочетающимися с приплюснутой и вытянутой назад черепной коробкой, как у большинства древних людей. На этом этапе среди подозреваемых у нас мало шансов распознать денисовца в выданном фотороботом субъекте. Все как в полицейском фильме!

Гексянь, Чаосянь, Дунчжи, первые денисовцы?

Крупные зубы, сравнимые с зубами из Сяхэ, но гораздо более древние, говорят о том, что денисовизация началась уже 400 тысяч лет назад. Первыми кандидатами на роль предка денисовца стали зубы, составлявшие часть костных останков, найденных в округе Гексянь, в пещере Лонгтан, на горе Фаньцзишань, высящейся над Голубой рекой немного севернее горной цепи Циньлин. Два свода черепа, фрагменты черепов, фрагмент левой части челюсти с сохранившимися вторым и третьим моляром, крепко в ней сидящими, и десять отдельных зубов, названных «окаменелостями из Гексяня», открыли случайно, в 1981 году. После множества споров пришли к выводу, что останкам примерно 412 тысяч лет. Принятая сегодняшним научным сообществом дата, приближенная к предполагаемому началу денисовизации, побуждает видеть в человеке из Гексяня преденисовца. Обоснованно ли это предположение? Внутренний объем черепа в 1025 кубических сантиметров соседствует с нижним пределом в 1100 кубических сантиметров, признанным для денисовцев. Крупные зубы, похоже, предвещают денисовскую макродентию. Таким образом, результаты, полученные в Гексяне, говорят в пользу постепенной денисовизации, происходящей одновременно с неандертализацией.

Впечатление, которое подтверждают три больших зуба, сохранившихся в «челюсти из Чаосяня» — ископаемой кости, насчитывающей примерно 310 тысяч лет, найденной в 1980-е годы возле селения Цинь Шань, в бывшем Чаосяне, в провинции Анхой.

Зубы эти имеют ширину от 12 до 13 миллиметров, в то время как ширина зубов современного человека от 6 до 8 миллиметров... Может ли речь идти о зубах эректуса? Нет, принимая во внимание их возраст, речь идет о зубах преденисовцев.

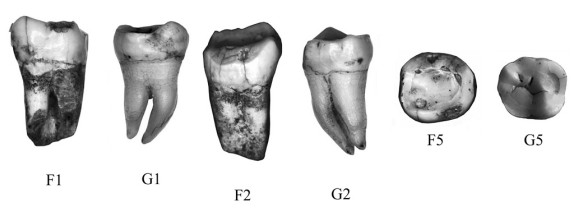

Ископаемые зубы из Дунчжи, свидетельствующие о макродентии тех, кому

они некогда принадлежали / «Издательство АЗБУКА», 2025

Однако наиболее убедительными являются останки преденисовцев из Дунчжи. В пещере Хуалунг в провинции Анхой за десять лет, с 2000 по 2010 год, было найдено 30 фрагментов человеческого черепа, без сомнения принадлежащего одному индивиду, кроме, может быть, нижнего моляра. Помимо возраста, с трудом определенного как «больше 300 тысяч лет», вполне достойный объем черепной коробки примерно в 1150 кубических сантиметров делает человека из Дунчжи настоящим преденисовцем. Это впечатление усиливается размером второго правого нижнего моляра с семью бугорками, подобно зубам из Денисовой пещеры и из Сяхэ.

Короче говоря, Гексянь, Чаосянь и Дунчжи все как один макроденты, как и денисовец из Денисовой пещеры; а так как у всех у них возраст весьма почтенный, то они предполагаемо являются преденисовцами.

Подробнее читайте:

Кондеми, Сильвана. Загадка денисовского человека / С. Кондеми, Ф. Саватье ; перевод с французского Е. Морозовой. — М. : КоЛибри, Издательство АЗБУКА, 2025. — 320 с. : ил.